ほのぼの系ミニマリスト・ボーノさん(@honoboonosan)が影響を受けたという一冊を拝読。

そうか、人の「言い方」は自律神経に左右されていたのか。

全く考えもしませんでした。

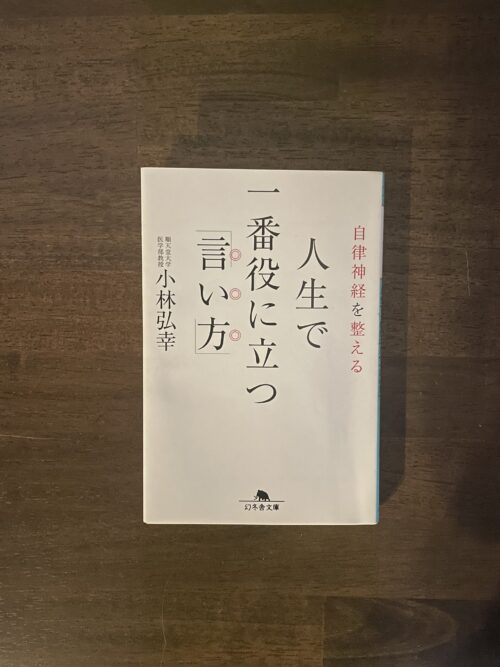

『自立神経を整える 人生で一番役に立つ「言い方」』小林弘幸

自律神経が乱れていないか?

著者の小林弘幸さんは、順天堂大学の医学部教授。日本スポーツ協会公認スポーツドクター。自律神経研究の第一人者として、プロスポーツ選手、アーティスト、文化人のパフォーマンス向上指導にあたったいるそうです。

本書は「シャープで感じのいい言い方のできる人の秘密は、自律神経にある」、として、具体的な「言い方の」ハウツーであったり、ビジネスや健康面での「言い方」のコツが網羅されています。

もともと医師というストレスフルな仕事に従事してきたためか、いつも短気で周りに対しても配慮のない「言い方」をしていた著者が、自律神経の研究をすすめる中でご自身の中に変化があったと言います。

研究によりわかってきたことは、「自律神経を整えることで、言い方が変わる」ということ。

人は、自律神経のバランスが乱れている時、空気が読めない言い方や相手を傷つける言い方など、いわゆるダメな言い方をしてしまいます。

「言い方」には気をつけているのに、つい失敗してしまうという人は、実は自律神経のバランスが乱れている可能性が高いのです。

『自立神経を整える 人生で一番役に立つ「言い方」』小林弘幸 はじめに より

「自律神経」とは、「交感神経」と「副交感神経」に分けられます。

交感神経は、血管を収縮させ、血圧を上げる働きがあるのに対し、副交感神経は、血管を緩ませて血圧を低下させる働きがあります。

この二種類の神経がバランスを取り合って、交換神経が優位になれば興奮状態になり、逆に副交感神経が優位になればリラックス状態になる、ということです。

理想は、この二つが高い次元でバランスが取れて整った状態であり、そのような時、人はシャープで人を気遣った言い方ができると言います。

著者ご自身の体験を踏まえたわかりやすい説明が満載なので、一冊読み終わる頃には私自身も人に対する「言い方」が明らかに変わったと感じました。

取り返しのかつかない「言い方」の後悔は、もうやめよう

誰しも日常生活で、「あぁ、言わなければよかった」「もっと違う言い方があった」と後で反省することはあるはずです。

私も過去を振り返れば、「もっと気の利いた言葉をかけられたはず」「もっと状況にあった言い方があったはず」と後悔することがあります。

中には、たったひとつの言葉が原因で人間関係がこじれてしまうこともありました。

もちろん、後で相手に謝ることで表面上は元通りになるものの、完全に以前のような関係には戻れないこともありました。

人対人の社会。いつまで経ってもこのモヤモヤした気持ちを抱えながら生きていかないといけないのか。。そんなことを考えることもありました。

それは著者の小林先生に言わせると、まさに自律神経が整っていない状態なのでしょう。

このたび冒頭のミニマリスト・ボーノさんが本書に影響を受けた、というツイートを偶然見たことがきっかけで私も読んでみようと思ったのです。

ボーノさんは私がSNS上で知る限り、本当に柔らかいお人柄だと感じていたので、「どうやったらそんなに優しさをにじませることができるのだろう??」と興味がわいたのです。(実際お優しいのだと思います!)

私も「もう余計な言い方での後悔はしたくない」と思い、本書を手に取ってみました。

空気を変える、人生を変える10の「言い方」

詳細は割愛しますが、本書の中にある、誰でもすぐに実践できる「言い方」の改善策は以下のとおりです。

- ゆっくり

- 背筋を伸ばす

- 笑顔で

- 抑揚をつける

- 「1:2(ワンツー)呼吸法」を行う

- ポジティブに

- 意表をつく

- まず褒める

- 無駄な想像をしない

- 自分から話さない

著者はこの10個の具体策に絞っていますが、確かにこれだけふだんからできれば必然的に「言い方」は変わってくるでしょう。

ひとつひとつは特段難しいものではなく、「やるかやらないか」のレベル。どれもすぐに実行できるものばかりです。

これらに共通するのは、実践することで、自分だけではなく、相手の自律神経も整える効果があるということです。

不用意に早口であったり、ネガティブになったりすることは、相手の神経のバランスを崩すことになりますし、そうなることは誰にとってもメリットはありません。

本来の人間関係の目的を忘れず、注意したいものです。

まずはゆっくり話すこと

自律神経を整えるため、特に基本の「き」となるのは、「ゆっくり話す」ということだと繰り返し強調されています。

「ゆっくり話す」と、常に意識することで、必ずゆっくり話せるようになります。意識することこそが、ゆっくり話せるようになる近道なのです。

『自立神経を整える 人生で一番役に立つ「言い方」』小林弘幸 CHAPTER4 より

もう、まさにその通りで、それ以上の方法はないでしょう。

常日頃から「ゆっくり話す」ということを念頭に置いて、人と接したいものです。

近しい人に対して

近しい人、私にとっては、妻や息子くんにあたりますが、まずは彼らを大事にしたいと思っています。

ただ、時と場合によっては、心ない一言を発してしまうこともたまにあることは自覚しています。

そんな時こそ、上の10個の具体策を思い出し接したいと思います。

特に、妻と何か言い合いになりそうな時は、「意表をつく」ということが使えそうです。

妻がちょっとイラっとして私に話しかけたとき、気を付けないと私もついつい同じテンションで返してしまいがちです。

しかし、そこをあえて「意表をついて」、ちょっと茶目っ気のある言い方で返してみたら、、、その後の状況は変わるかもしれません。

もちろん、ケースバイケースでしょうが、ずるずるときまずい雰囲気に引きずられることはなさそうだと予想します。

人は投げたボールを予想外のところに返された時、そのボールを回収している間に、怒りが少しずつ鎮まっていくのです。

『自立神経を整える 人生で一番役に立つ「言い方」』小林弘幸 CHAPTER3 より

ふむふむ、確かにそう思えます。

さぁ、相手に怒られたら、いったんボールを全然違うところに返して許してもらえるか、さっそく試してみましょう(笑)

叱る場面で心がけること

ビジネスにおいてこそ、「言い方」は大切。

社内の同僚や上司との付き合いの中で、気を付けることは多々あります。

部下(という言い方は好きじゃないのですが。。)に対しては、叱る(諭す)場面もあるでしょう。

著者はそんな時に上司として意識することを3点挙げています。

①時間を空けずに叱る

②短く叱る

③1対1で叱る

『自立神経を整える 人生で一番役に立つ「言い方」』小林弘幸 CHAPTER5 より

これは大事ーー!!

同じことを私も常々心に留めています。

私は職場の仲間がみなさん優秀すぎて誰かに対して「叱る」場面がほとんどないのですが、「注意」程度はたまにあるので、そういった時にこそ後味が悪くならないよう、気をつけています。

著者は「部下の心と体の健康を守ることは、上司としての義務です」と言いますが、まさにその通り。

責任者の立場として出来ることはそれほど多くないし、むしろ周りのみなさんがいかに気持ちよく働ける環境を作るかが大事だと思います。

かつて勤めていた職場では、部下をしばくこと自体が目的のような風潮もありました。

そういった会社は当然のことながら人が育たないし離職率も高かったです。

ありがたいことに、今の職場はみなさん思いやりのある方々ばかりなので人を叱る場面がなかなかありません。

ですが、これは家庭でも応用できる考え方でもあります。

家族に対して、ネチネチダラダラ叱らない・怒らないこと、当たり前ですが大切です。

著者は子どもに対しては、「なぜ悪いのか、一緒に考える」ことにも気を付けるべきと言います。

それこそじっくりと、大人を叱る場合と比べて3倍の時間をかけるつもりで丁寧に教えてあげるべきだと。

確かに。子どもに対する「言い方」こそ、最重要であり配慮すべきことなのかもしれません。

自律神経のバランスを整える生活を送ること

著者が最も伝えたいこととして、「人生の貴重な時間を、言い方で台無しにするのはもったいない」ということを挙げています。

それは、著者自身が医療従事者として、人の命の限りを目の当たりにしてきたからこそ感じることだと言います。

「言い方」は、人間関係はもとより、自分や他人の健康、パフォーマンスなど、人生を形作る最大のツールです。(中略)「言い方」は、小手先の技術でどうこうできる代物ではなく、もっと本質を捉え、真剣に向き合わなくては決してコントロールできないものなのです。

『自立神経を整える 人生で一番役に立つ「言い方」』小林弘幸 おわりに より

このことより、「言い方」の重要性に気づき今日から行動する人こそ、有限の人生を豊かに生きる権利を手に入れるのだろうと思います。

私も何度でも本書で学んだことを見直し、自分の「言い方」の精度を高めていこうと心に決めました。

すべては、心穏やかに生きていくために。

おしまい≡⊂( ^-^)⊃♫